Une hausse prévisible de la perte d’autonomie chez les seniors

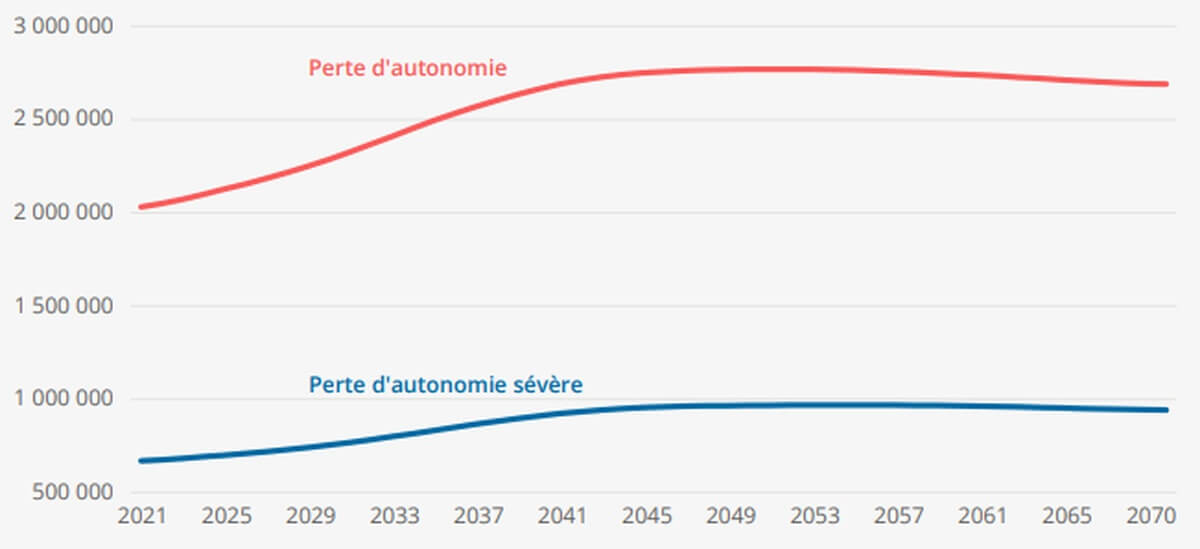

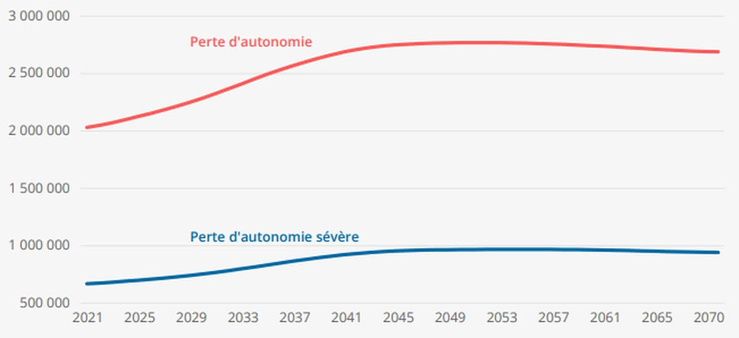

Les projections menées par l’Insee et la DREES évoquent, dans une trajectoire « médiane », une augmentation de ce nombre pour atteindre environ 2,77 à 2,8 millions d’ici 2050. Cette hausse représente une évolution globale de +36 % par rapport à 2021, soit une croissance annuelle moyenne d’environ +1 % sur la période.

Dans la même période, la perte d’autonomie sévère est estimée en progression de +45 %, soit près de 300 000 cas supplémentaires.

Conjoncture démographique : l'inévitable vieillissement

- d’une part, la population des seniors (60 ans et plus) s’accroît ; l’Insee prévoit une augmentation d’environ +27 % entre 2021 et 2052 (soit environ 5 millions de personnes de plus).

- d’autre part, l’âge moyen des seniors augmente : il passerait de 72,4 ans à 75,1 ans dans cette période. Ces tendances sont partiellement atténuées par l’amélioration de l’état de santé à âge donné, ce qui permet selon les auteurs d’éviter environ 600 000 situations de perte d’autonomie.

Les territoires et profils les plus concernés

En 2021 déjà, les départements ruraux affichaient des taux de seniors en perte d’autonomie plus élevés : par exemple, entre 13,5 % et 14,3 % des personnes de 60 ans ou plus dans des départements comme l’Ardèche, la Haute-Loire, la Lozère.

Sur le plan genré enfin, ce sont majoritairement les femmes qui sont concernées : en 2021, 56 % des seniors étaient des femmes, mais elles représentaient 66 % des personnes en perte d’autonomie et 71 % des cas sévères. Cette sur-représentation s’explique notamment par la plus longue espérance de vie féminine.

Enjeux : ce que cela signifie concrètement

L’ampleur de cette hausse impose plusieurs défis :

-

Le modèle d’hébergement pour personnes âgées devra s’adapter : dans un scénario où le taux d’accueil en établissement resterait constant, il faudrait +56 % de places supplémentaires d’ici 2050.

-

Le développement des services à domicile est essentiel : renforcer le maintien à domicile, l’assistance aux activités de la vie quotidienne, la formation des aidants.

-

L’aménagement des territoires est en jeu : les zones les plus concernées devront anticiper les besoins en matière d’accessibilité, de transport, de santé.

-

L’investissement en prévention santé est stratégique : les gains d’autonomie dépendront aussi de l’état de santé à âge donné.

Ce que révèlent les projections de l’Insee et de la DREES, c’est que le vieillissement est bien plus qu’un phénomène démographique : c’est un défi social, territorial et humain. Pour les pouvoirs publics, c’est une invitation pressante à adapter leurs réponses. Pour les lecteurs, prendre connaissance de ces chiffres peut aider à réfléchir à ses propres choix (logement, aides, famille) et à anticiper les besoins potentiels.

Source : Drees