Avec 191.000 nouveaux cas diagnostiqués dans le monde chaque année, le cancer des ovaires n’est pas un cancer fréquent. En France, cela correspond à environ 4.500 nouveaux cas par an et 3.500 femmes qui en meurent au cours de la même période.

Ce fort taux de mortalité en fait le plus grave des cancers gynécologiques et représente la cinquième cause de décès par cancer dans la population féminine. L’âge moyen d’apparition de ce cancer est de 60 ans, avec un pic d’incidence entre 75 et 79 ans. Toutefois, précise le professeur Dauplat, cette maladie « peut atteindre des femmes plus jeunes, voire des jeunes filles » (5 à 10 % des cas sont d’origine génétique).

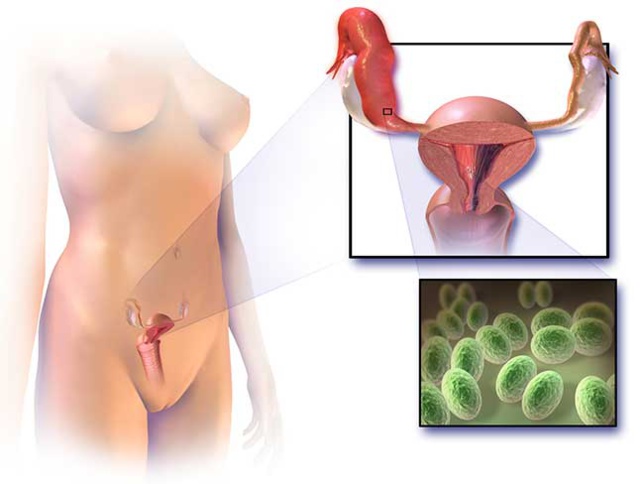

Malgré des thérapeutiques efficaces, un diagnostic souvent tardif, dû à des symptômes diffus, et une évolution parfois rapide de la tumeur sont les facteurs qui expliquent en grande partie le mauvais pronostic de ce cancer (qui peut se développer de plusieurs manières différentes). Néanmoins, la plupart des cancers de l’ovaire (90 %) se développent aux dépens de l’épithélium, couche cellulaire qui constitue le revêtement extérieur de l’ovaire. Il s’agit alors d’épithélioma de type adénocarcinome, particulièrement agressifs.

« Cette évolution se fait en général à bas bruit », explique le Professeur Dauplat, « [ijusqu’à ce que l’irritation péritonéale provoque une ascite*, qui se traduit par une augmentation de volume du ventre et amène les patientes à consulter. Il est alors trop tard lorsque le diagnostic est posé ; l’extension tumorale est déjà considérable]i. »

Ce fort taux de mortalité en fait le plus grave des cancers gynécologiques et représente la cinquième cause de décès par cancer dans la population féminine. L’âge moyen d’apparition de ce cancer est de 60 ans, avec un pic d’incidence entre 75 et 79 ans. Toutefois, précise le professeur Dauplat, cette maladie « peut atteindre des femmes plus jeunes, voire des jeunes filles » (5 à 10 % des cas sont d’origine génétique).

Malgré des thérapeutiques efficaces, un diagnostic souvent tardif, dû à des symptômes diffus, et une évolution parfois rapide de la tumeur sont les facteurs qui expliquent en grande partie le mauvais pronostic de ce cancer (qui peut se développer de plusieurs manières différentes). Néanmoins, la plupart des cancers de l’ovaire (90 %) se développent aux dépens de l’épithélium, couche cellulaire qui constitue le revêtement extérieur de l’ovaire. Il s’agit alors d’épithélioma de type adénocarcinome, particulièrement agressifs.

« Cette évolution se fait en général à bas bruit », explique le Professeur Dauplat, « [ijusqu’à ce que l’irritation péritonéale provoque une ascite*, qui se traduit par une augmentation de volume du ventre et amène les patientes à consulter. Il est alors trop tard lorsque le diagnostic est posé ; l’extension tumorale est déjà considérable]i. »

Un diagnostic le plus souvent trop tardif

La localisation profonde des ovaires, qui les rend peu accessibles à l’examen clinique, même gynécologique, explique en partie le diagnostic tardif. Mais « un autre problème réside dans le fait qu’il n’existe pas de signe clinique caractéristique », poursuit le Professeur Dauplat. « Les symptômes peuvent aller des maux de ventre aux douleurs pelviennes en passant par des troubles mictionnels, digestifs ou encore des lombalgies. Aucun signe typique qui puisse vraiment aiguiller le praticien vers une pathologie ovarienne ! ». En conséquence, les patientes sont souvent mal orientées, subissent une batterie d’examens inutiles et, de surcroît, perdent un temps précieux dans la lutte contre la maladie.

Pourtant, assure le Professeur Dauplat, les outils diagnostiques existent : « En première intention, l’échographie et les tests biologiques de détection des marqueurs sanguins disponibles sur le marché (notamment détection du marqueur tumoral CA 125) qui sont très sensibles, bien que peu spécifiques. L’échographie pelvienne est une technique extrêmement simple et sensible qui, en permettant de visualiser précisément les ovaires, autorise un diagnostic précoce de la maladie. En combinant l’échographie avec les tests biologiques, le diagnostic peut être posé simplement. Encore faut-il penser à cette pathologie ».

Pourtant, assure le Professeur Dauplat, les outils diagnostiques existent : « En première intention, l’échographie et les tests biologiques de détection des marqueurs sanguins disponibles sur le marché (notamment détection du marqueur tumoral CA 125) qui sont très sensibles, bien que peu spécifiques. L’échographie pelvienne est une technique extrêmement simple et sensible qui, en permettant de visualiser précisément les ovaires, autorise un diagnostic précoce de la maladie. En combinant l’échographie avec les tests biologiques, le diagnostic peut être posé simplement. Encore faut-il penser à cette pathologie ».

Tout médecin doit penser à l’éventualité d’un cancer de l’ovaire

Le Professeur Dauplat est formel : « Les médecins et les étudiants en médecine doivent être sensibilisés au dépistage par échographie pelvienne avant de demander tout autre examen plus complexe. Ce simple réflexe permettrait d’orienter plus rapidement les patientes en les plaçant plus tôt dans le bon circuit de soins ». Ces premières investigations sont souvent complétées par un scanner ou une IRM (imagerie par résonance magnétique). Ces techniques permettent, aux stades précoces, d’aider à la caractérisation tissulaire de la tumeur, et aux stades avancés, de contribuer au bilan d’extension tumorale. Et le Professeur Dauplat d’insister : « La mise en œuvre diagnostique n’est absolument pas compliquée ».

Un dépistage de masse inenvisageable

L’enjeu majeur dans le cancer de l’ovaire réside donc dans le dépistage précoce. Pourquoi, alors, ne pas pratiquer le dépistage systématique, à l’instar de la mammographie pour le cancer du sein ? Le Professeur Dauplat avance plusieurs arguments : « Quoique très sensibles, les tests sanguins et l’échographie sont peu spécifiques. Leur valeur prédictive positive est par conséquent insuffisante pour envisager un dépistage de masse, cela conduirait à pratiquer un trop grand nombre d’investigations invasives. En matière de santé publique, de tels moyens ne se justifient pas pour une maladie relativement rare. Par ailleurs, la vitesse d’évolution de la pathologie demeurant mal documentée, cela soulève la question du rythme des contrôles. Malheureusement, tous les praticiens ont l’expérience de patientes qui, malgré un suivi gynécologique régulier avec un bilan normal, se présentent –parfois seulement quelques semaines plus tard–, avec un cancer de l’ovaire avancé. Enfin, il serait difficile de cibler une population précise pour un dépistage systématique, car, même si le risque est plus élevé autour de 60 ans, toutes les femmes peuvent être concernées, y compris les plus jeunes ».

Une clé pour le dépistage précoce consiste en l’identification des facteurs de risque pour le cancer de l’ovaire. Ils permettraient en effet de mieux cerner la population la plus exposée à cette pathologie. Certains grands facteurs de risque sont connus aujourd’hui :

- Les facteurs génétiques. Les tests génétiques sont proposés aux patientes avec trois cas de cancer du sein et/ou des ovaires dans la famille. Par ailleurs, le syndrome de Lynch (cancers du côlon sans polypose familiaux) prédispose également au cancer de l’ovaire. Le risque de développer ce type de cancer est alors très élevé et une ovariectomie prophylactique (ablation des ovaires préventive) peut être proposée à ces patientes à partir de 40 à 45 ans afin de diminuer ce risque.

- Les antécédents familiaux de cancers du sein et/ou d’ovaire, même en l’absence de mutation identifiée.

- Enfin, il a été remarqué de manière empirique que ce qui bloque l’ovulation diminue le risque. C’est le cas, par exemple, de la contraception orale. À l’inverse, ce qui stimule l’ovulation accroît le risque, comme la nulliparité (ne pas avoir eu d’enfant). S’appuyant sur ces constatations, une théorie avance l’hypothèse que la cicatrice de l’ovulation pourrait être à l’origine du développement cancéreux au sein de l’ovaire.

En matière de prévention, le Professeur Dauplat suggère aussi qu’une recommandation soit faite aux chirurgiens : profiter de toute intervention gynécologique après la ménopause (kyste, fibrome) pour procéder à l’ablation des ovaires. « Les conserver est inutile à ces femmes et ne fait que les exposer au risque de cancer », fait-il remarquer. « Trop de chirurgiens hésitent encore, alors qu’une intervention après la ménopause constitue une réelle opportunité pour prévenir ce risque ».

Une clé pour le dépistage précoce consiste en l’identification des facteurs de risque pour le cancer de l’ovaire. Ils permettraient en effet de mieux cerner la population la plus exposée à cette pathologie. Certains grands facteurs de risque sont connus aujourd’hui :

- Les facteurs génétiques. Les tests génétiques sont proposés aux patientes avec trois cas de cancer du sein et/ou des ovaires dans la famille. Par ailleurs, le syndrome de Lynch (cancers du côlon sans polypose familiaux) prédispose également au cancer de l’ovaire. Le risque de développer ce type de cancer est alors très élevé et une ovariectomie prophylactique (ablation des ovaires préventive) peut être proposée à ces patientes à partir de 40 à 45 ans afin de diminuer ce risque.

- Les antécédents familiaux de cancers du sein et/ou d’ovaire, même en l’absence de mutation identifiée.

- Enfin, il a été remarqué de manière empirique que ce qui bloque l’ovulation diminue le risque. C’est le cas, par exemple, de la contraception orale. À l’inverse, ce qui stimule l’ovulation accroît le risque, comme la nulliparité (ne pas avoir eu d’enfant). S’appuyant sur ces constatations, une théorie avance l’hypothèse que la cicatrice de l’ovulation pourrait être à l’origine du développement cancéreux au sein de l’ovaire.

En matière de prévention, le Professeur Dauplat suggère aussi qu’une recommandation soit faite aux chirurgiens : profiter de toute intervention gynécologique après la ménopause (kyste, fibrome) pour procéder à l’ablation des ovaires. « Les conserver est inutile à ces femmes et ne fait que les exposer au risque de cancer », fait-il remarquer. « Trop de chirurgiens hésitent encore, alors qu’une intervention après la ménopause constitue une réelle opportunité pour prévenir ce risque ».

Une prise en charge thérapeutique bien codifiée

La thérapie classique associe chirurgie et chimiothérapie. L’intervention chirurgicale permet de poser le diagnostic définitif en précisant le stade évolutif de la tumeur. Pour les 30% de cas diagnostiqués à un stade précoce, avec une tumeur circonscrite à l’ovaire, le chirurgien pratique l’exérèse de la tumeur. « La difficulté, explique le Professeur Dauplat, est de s’assurer que l’on est effectivement en présence d’un stade précoce et qu’aucune cellule n’a encore essaimé ». S’agissant d’une femme qui a déjà des enfants, proche de la ménopause, l’ablation des ovaires et de l’utérus s’impose, par sécurité.

L’étape suivante est celle de la « stadification » : la cavité abdominale est passée au peigne fin, selon un protocole d’exploration bien établi ; chaque organe est examiné et des biopsies sont réalisées. Cette étape peut être réalisée par coelioscopie. Les résultats de cet examen approfondi aboutissent à la détermination du stade tumoral.

Le Professeur Dauplat souligne que la survie à cinq ans des femmes dépistées à un stade précoce est considérablement augmentée, puisqu’elle atteint 90%. Pour le reste des cas, soit les 70% diagnostiqués à un stade tardif, la prise en charge a considérablement progressé au cours des dernières années. En effet, l’expérience a montré que le pronostic est d’autant meilleur que le volume tumoral a été réduit par la chirurgie : la préconisation est donc de réaliser une chirurgie de réduction tumorale. « L’objectif est d’aboutir à une exérèse macroscopiquement complète de la tumeur », indique le Professeur Dauplat.

Ce qui n’exclut pas une maladie résiduelle microscopique. En outre, la réussite d’une telle intervention nécessite une chirurgie extrêmement agressive, avec souvent une réduction du tube digestif et/ou l’ablation d’autres organes. Il s’agit d’une chirurgie très complexe, d’une intervention longue, souvent hémorragique. L’expertise chirurgicale s’avère cruciale : les centres expérimentés parviennent en effet à une réduction totale de la tumeur dans 75% à 90% des cas, contre seulement 50% au maximum dans les centres moins experts. Et la survie des patientes s’en trouve augmentée de 60 %.

En complément au traitement chirurgical, la chimiothérapie est systématiquement indiquée sauf pour des stades précoces strictement limités à l’ovaire et dénués d’agressivité biologique. Il s’agit là encore de protocoles bien codifiés. Pour les stades avancés la chimiothérapie est systématique, même après ablation complète de la tumeur, car le chirurgien ne dispose jamais de marge de sécurité. Elle constitue le moyen d’éviter ou de retarder au maximum la rechute péritonéale. Six séquences de traitement sont, en général, appliquées en première ligne. À l’issue de ce traitement, deux catégories de malades peuvent être distinguées :

- celles dont la tumeur peut être enlevée en totalité et est sensible à la chimiothérapie, qui ont les meilleures chances de survie, actuellement supérieure à 50 % après 5 ans ;

-celles dont la tumeur n’a pu être enlevée en totalité et/ou est résistante à la chimiothérapie, dont le pronostic reste très sombre avec moins de 20 % de survie à 5 ans.

De nouveaux protocoles sont aujourd’hui à l’épreuve pour le traitement de certaines tumeurs très avancées : une chimiothérapie néoadjuvante peut être proposée avant l’acte chirurgical. Elle est destinée à réduire préalablement le volume tumoral lorsqu’il est évident que la chirurgie ne pourra éradiquer totalement la tumeur qu’au prix d’une intervention trop mutilante. Une chirurgie de réduction tumorale d’intervalle est ensuite pratiquée, à la suite de trois cures de chimiothérapie.

Le devenir d’une femme atteinte d’un cancer de l’ovaire dépend donc avant tout de la précocité du diagnostic et, pour les formes avancées, des caractéristiques de sa tumeur, en particulier de sa chimio-sensibilité, mais aussi de la capacité du chirurgien à enlever toute la tumeur ayant proliféré dans l’abdomen. Les possibilités de diagnostic précoce doivent être améliorées par l’enseignement et la recherche de nouveaux tests diagnostiques, peut-être biologiques. La recherche sur de nouvelles molécules et la caractérisation biologique des tumeurs nous fera progresser vers une meilleure efficacité des traitements médicaux. L’application des recommandations de Bristow et de l’Institut National du Cancer de confier ces malades à des équipes chirurgicales très spécialisées devrait améliorer la qualité des interventions. « Le problème qui demeure, même pour les tumeurs de stade précoce, est le taux de récidive, élevé, de l’ordre de 60% à 70% », rappelle Jacques Dauplat. « Le défi aujourd’hui est donc de mettre au point un traitement de consolidation, postérieur au traitement de première intention, susceptible d’éviter la rechute. C’est l’objectif du projet Mimosa. »

D’après un entretien avec le Professeur Jacques Dauplat

*Ascite : accumulation de liquide dans la cavité du péritoine (enveloppe qui tapisse l'intérieur de la cavité abdominale).

L’étape suivante est celle de la « stadification » : la cavité abdominale est passée au peigne fin, selon un protocole d’exploration bien établi ; chaque organe est examiné et des biopsies sont réalisées. Cette étape peut être réalisée par coelioscopie. Les résultats de cet examen approfondi aboutissent à la détermination du stade tumoral.

Le Professeur Dauplat souligne que la survie à cinq ans des femmes dépistées à un stade précoce est considérablement augmentée, puisqu’elle atteint 90%. Pour le reste des cas, soit les 70% diagnostiqués à un stade tardif, la prise en charge a considérablement progressé au cours des dernières années. En effet, l’expérience a montré que le pronostic est d’autant meilleur que le volume tumoral a été réduit par la chirurgie : la préconisation est donc de réaliser une chirurgie de réduction tumorale. « L’objectif est d’aboutir à une exérèse macroscopiquement complète de la tumeur », indique le Professeur Dauplat.

Ce qui n’exclut pas une maladie résiduelle microscopique. En outre, la réussite d’une telle intervention nécessite une chirurgie extrêmement agressive, avec souvent une réduction du tube digestif et/ou l’ablation d’autres organes. Il s’agit d’une chirurgie très complexe, d’une intervention longue, souvent hémorragique. L’expertise chirurgicale s’avère cruciale : les centres expérimentés parviennent en effet à une réduction totale de la tumeur dans 75% à 90% des cas, contre seulement 50% au maximum dans les centres moins experts. Et la survie des patientes s’en trouve augmentée de 60 %.

En complément au traitement chirurgical, la chimiothérapie est systématiquement indiquée sauf pour des stades précoces strictement limités à l’ovaire et dénués d’agressivité biologique. Il s’agit là encore de protocoles bien codifiés. Pour les stades avancés la chimiothérapie est systématique, même après ablation complète de la tumeur, car le chirurgien ne dispose jamais de marge de sécurité. Elle constitue le moyen d’éviter ou de retarder au maximum la rechute péritonéale. Six séquences de traitement sont, en général, appliquées en première ligne. À l’issue de ce traitement, deux catégories de malades peuvent être distinguées :

- celles dont la tumeur peut être enlevée en totalité et est sensible à la chimiothérapie, qui ont les meilleures chances de survie, actuellement supérieure à 50 % après 5 ans ;

-celles dont la tumeur n’a pu être enlevée en totalité et/ou est résistante à la chimiothérapie, dont le pronostic reste très sombre avec moins de 20 % de survie à 5 ans.

De nouveaux protocoles sont aujourd’hui à l’épreuve pour le traitement de certaines tumeurs très avancées : une chimiothérapie néoadjuvante peut être proposée avant l’acte chirurgical. Elle est destinée à réduire préalablement le volume tumoral lorsqu’il est évident que la chirurgie ne pourra éradiquer totalement la tumeur qu’au prix d’une intervention trop mutilante. Une chirurgie de réduction tumorale d’intervalle est ensuite pratiquée, à la suite de trois cures de chimiothérapie.

Le devenir d’une femme atteinte d’un cancer de l’ovaire dépend donc avant tout de la précocité du diagnostic et, pour les formes avancées, des caractéristiques de sa tumeur, en particulier de sa chimio-sensibilité, mais aussi de la capacité du chirurgien à enlever toute la tumeur ayant proliféré dans l’abdomen. Les possibilités de diagnostic précoce doivent être améliorées par l’enseignement et la recherche de nouveaux tests diagnostiques, peut-être biologiques. La recherche sur de nouvelles molécules et la caractérisation biologique des tumeurs nous fera progresser vers une meilleure efficacité des traitements médicaux. L’application des recommandations de Bristow et de l’Institut National du Cancer de confier ces malades à des équipes chirurgicales très spécialisées devrait améliorer la qualité des interventions. « Le problème qui demeure, même pour les tumeurs de stade précoce, est le taux de récidive, élevé, de l’ordre de 60% à 70% », rappelle Jacques Dauplat. « Le défi aujourd’hui est donc de mettre au point un traitement de consolidation, postérieur au traitement de première intention, susceptible d’éviter la rechute. C’est l’objectif du projet Mimosa. »

D’après un entretien avec le Professeur Jacques Dauplat

*Ascite : accumulation de liquide dans la cavité du péritoine (enveloppe qui tapisse l'intérieur de la cavité abdominale).